Pedro

文房具のあれこれ 〜鉛筆〜

エリザベス王朝時代の1564年。

イギリスのボローデル山で、黒いかたまりのようなものが発見された。

その黒いかたまりが、現在の鉛筆の芯の原料となる黒鉛だ。

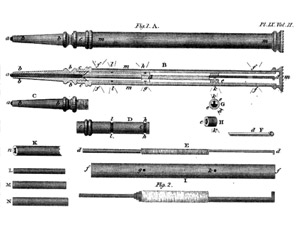

はじめ、人々は黒鉛そのものを手に持って、文字や絵を書いていたが、

手が汚れて使いづらかったため、

木に挟んだり、布で巻いたりして、使うようになった。

こうして、多くの人々が黒鉛を使うようになった結果、

約200年後には、ボローデル山から黒鉛が姿を消してしまった。

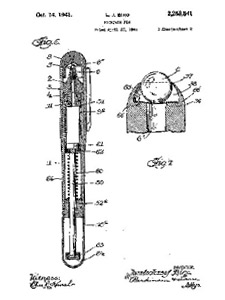

そこで、ニコラス・コンテとカスパー・ファーバーは

他の山からとれる黒鉛を細かい粉にし、粘土と混ぜ、焼き固め、

見事に鉛筆の芯をつくりあげたのだ。

また、黒鉛と粘土の割合を変えることで、

芯の濃さを変えることができることも発見した。

黒鉛の使う量を減らすために、生まれたこの方法。

使い勝手も、書き心地も、以前の方法よりよかったため、

今でも、鉛筆の芯は、この方法を基本に作られている。