Judy **

歴史家の「時間」 アルレット・ファルジュ

現代に生きる者は、神の視点で過去を見る。

どんなできごとの結末も、すべて知っているからだ。

しかしそれはある種のハンディキャップだと、

歴史家アルレット・ファルジュは言う。

「歴史家は常に、エンドタイトルが終わった後から

逆向きに映画を見るしかない。

しかし私は、何とかしてこの映画を

最初から見ることができないものだろうかといつも考えている」

結末を知らずに生きられるのは、しあわせなことかもしれない。

あなたは、どんな「いま」を生きますか。

きょうは、時の記念日。

Peter Alfred Hess

経営者の「時間」 P・F・ドラッカー

経営学者ドラッカーは、

著書『経営者の条件』のなかでこう書いている。

「時間は、特異な資源である。

借りたり、雇ったり、買ったりして増やすことができない

時間は他のもので代替できない」

そこで彼は、徹底した「時間管理」の必要性を説いた。

しかし彼が無駄な時間を削る目的は、

単なる合理化ではない。

本当に大切なことに時間を回すためだった。

それは、人と話すこと。

彼はこうも言っている。

「肝心なことをわからせ、何かを変えたいのであれば1時間はかかる。

何らかの人間関係を築くには、はるかに多くの時間を必要とする」

もしあなたが経営者でなくとも、それはきっと同じはず。

たまには、誰かとゆっくり話す時間をつくってみませんか。

きょうは、時の記念日。

DeusXFlorida

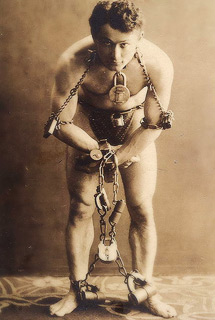

政治家の「時間」 ジョン・F・ケネディ

「この国は、この10年が終わるまでに

人間を月に到達させ、なおかつ

無事に帰還させることを約束すべきだ」

1961年、アメリカ合衆国大統領に就任したばかりの

ジョン・F・ケネディは、こう高らかに宣言した。

当時の宇宙開発競争は、明らかにアメリカが劣勢。

すでに有人宇宙飛行を成功させ

技術で先を行くソビエトを、本当に追い越せるのか。

そもそも、月面への到達など可能かどうかもわからない。

そんななかでの宣言だった。

いちど政治家が語れば、もはや単なる夢ではない。

10年という期限つきの「公約」だ。

にもかかわらずケネディは、月ヘの道を選んだ。

それが容易だからではなく、困難であるがゆえに。

そして1969年。あのスピーチから8年後。

アポロ11号は、月へ人類を送り届けることに成功した。

しかし国民との約束を果たしたケネディは、

大統領としてその瞬間に立ち会うことはできなかった。

1963年11月22日、テキサス州ダラスでその生涯を終えていたからだ。

あなたは、10年後の自分にどんな約束をしますか。

きょうは、時の記念日。�

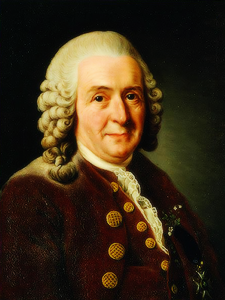

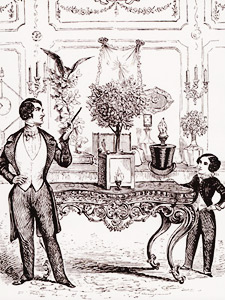

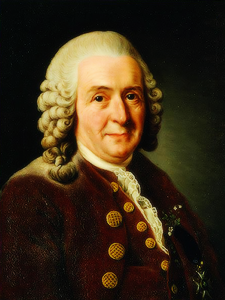

植物学者の「時間」 カール・リンネ

色とりどりの花を文字盤に配置した、花時計。

公園でよく見かけるこの時計を考案したのは、

スウェーデンの植物学者カール・リンネ。

もともとの花時計は飾りではなく、

花が開いたり閉じたりする様子で時刻がわかるものだった。

6時、オウゴン草。

7時、センジュギク。

8時、ヤナギタンポポ。

花のいのちがリズムとなって刻む時間。

30分以内の誤差があるというが、

世の中それくらいでいいんじゃないか、とも思ってしまう。

ときには、自然のリズムで過ごす時間も必要かもしれません。

きょうは、時の記念日。

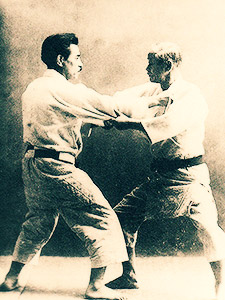

アスリートの「時間」 古橋広之進

1948年のロンドンオリンピックに

参加を認められなかった敗戦国の日本。

日本水泳連盟がオリンピックの日程にあわせて

東京で開催した日本選手権で、

古橋広之進は驚異的なタイムをたたき出した。

400メートル自由形 4分33秒4

1500メートル自由形 18分37秒0

時差の関係で数時間後に行われた

オリンピックでの優勝タイムを、はるかに上回る世界記録。

しかし日本は国際水泳連盟から除名されていたため、

記録が公認されることはなかった。

タイムでは上回っていても、記録には残らない。

実際に金メダルを得たわけでもない。

そのむなしさをぬぐい去るように、古橋はその後33回も世界記録を更新する。

そして4年後のヘルシンキ。

ようやく参加が認められたオリンピックの舞台で

400メートル自由形に出場した古橋。

しかし全盛期を過ぎたトビウオは、8位に終わる。

コンマ1秒を争って数々の勝利をあげてきたアスリートも、

大きな時の流れには勝てなかったのだ。

時間は、勝負より残酷である。

あなたは、時間の流れとどう向きあいますか。

きょうは、時の記念日。

BarelyFitz

物理学者の「時間」 アインシュタイン

理論物理学における「時間」のとらえ方は、

これまでさまざまに変化してきた。

たとえば古典的なニュートン物理学においては、

時間は一定の速さで一直線上を流れる「絶対時間」。

これに対しアインシュタインの時間は相対的である。

相対性理論では光の速度が絶対的な基準となり、

時間と空間の方が変化する。

相対的な時間ということに、ピンとこないかもしれない。

アインシュタイン自身の解説は、こうである。

「可愛い女の子と1時間一緒にいると、1分しか経っていないように思える。

熱いストーブの上に1分座らせられたら、どんな1時間よりも長いはずだ。

相対性とは、そういうことだよ」

あなたが過ごしているこの時間が、短く感じられていますように。

きょうは、時の記念日。

taka_suzuki

エンジニアの「時間」 本田宗一郎

せっかち。短気。

本田宗一郎を知るものは、決まって彼をそう評する。

なにかアイデアが閃くと、

ポケットからチョークを取り出し、

工場の床に夢中で図面を描きなぐる。

彼が立ち去ったあと、

残った社員は床にトレーシングペーパーをかぶせ、

図面をなぞったものだった。

「人より1分でも1秒でも早ければ、特許になる。

すべてスピードじゃないですか」

本田にとっては、技術開発もタイムを争うレースだった。

あなたには、時間を惜しんで取り組めるものがありますか。

きょうは、時の記念日。

Kohei314

漫画家の「時間」 水木しげる

1日10時間。

それが、漫画家・水木しげるの睡眠時間。

漫画家といえば締め切りに追われているイメージだが、

水木の人生哲学は「睡眠至上主義」。彼はこう語る。

「睡眠を削って頑張るのを良しとする風潮が日本中を覆っています。

実に嘆かわしい。眠るが勝ちです」

「10時間たっぷり寝るのです。それを1年間続けなさい。

少しバカになりますが、あくせくした人生観が変わります。

これが幸せへの第一歩です」

これだけのマイペースぶり、

なかなか凡人には真似できそうにない。

とはいえ、目が覚めているあいだについて言えば、

水木の漫画に打ち込む集中力たるや猛烈なものだったらしい。

起きているときがオン。寝ているときがオフ。

これほど単純で効率的なオン・オフの切り替えはないだろう。

ゆっくり眠るのも、立派な時間の使い方ですよ。

きょうは、時の記念日。