mimimarker

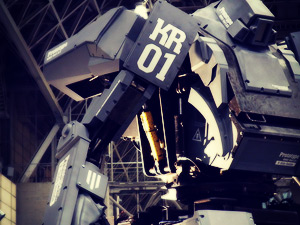

ロボット① 倉田光吾郎

高さ4メートル、重さ4トン。

一歩踏み出すたびに地響きのように大地が動く、

そのロボットの名は「クラタス」。

大きいだけではない。

なんと、人が乗りこんで操縦することができる。

アニメから飛び出したような、夢のロボットの発売に、

世界中のロボットファンが熱狂した。

制作者の一人である、倉田光吾郎さんはこう語る。

4メーターサイズのロボットが動いたら、

怖いのか、面白いのか。

そういう感覚をいっぺん感じてみたかった。

誰よりも、自分が欲しいから作る。

そんな製品開発があっても、いい。