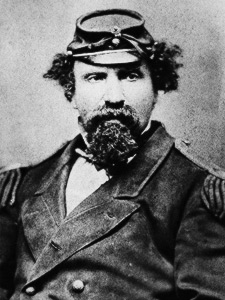

人生を変える塾講師 藤岡克義

静かな街の、小さな学習塾。

ここには、道にはぐれてしまった若者が集まる。

高校で落ちこぼれた者。

一度は就職したけれどすぐに辞めてしまった者。

騒ぎを起こして少年院にお世話になった者までいる。

塾長は、藤岡克義。

彼が、教壇にたつのは週にたった一度だけ。

しかも、その授業はホームルームだ。

「お前は何のために大学にいくのか?」と塾生に問い、考えさせる。

英語でも数学でもない。藤岡が教えるのは、勉強する理由だけだ。

その方法で落ちこぼれだった子供たちが有名大学に次々と合格していく。

「人生はやり直せる。」

自身も十代の頃筋金入りのワルだった藤岡はそれを一番よくわかっている。