葱

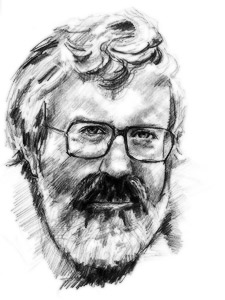

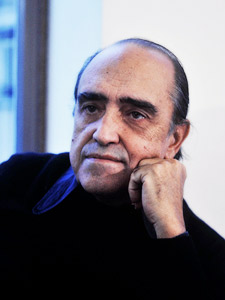

寒さの季節に 西郷隆盛と黒田博樹

西郷隆盛は晩年、

親戚の青年に

こんな言葉を贈った。

雪に耐えて梅花(ばいか)麗し

梅の花の美しさは、

雪降る寒さを耐えた先にある。

この言葉、

100年の時を経て、

一人のプロ野球選手の座右の銘となった。

元広島カープ、黒田博樹投手。

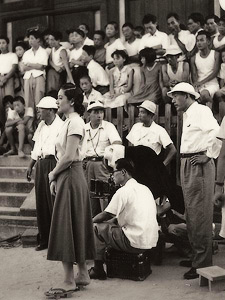

高校時代は控え投手だったが

大学で力をつけ広島に入団。

低迷期にあったチームを支え、

メジャーリーグに挑戦。

そして再び古巣に戻り、

日米通算200勝という大きな花を咲かせた

雪に耐えて梅花(ばいか)麗し

今日は大寒。

梅の季節はゆっくり近づきつつあります。