ベベンコビッチオーケストラの記事発見。

こちらに元記事があります。

http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20101106/10.shtml

2010 年 のアーカイブ

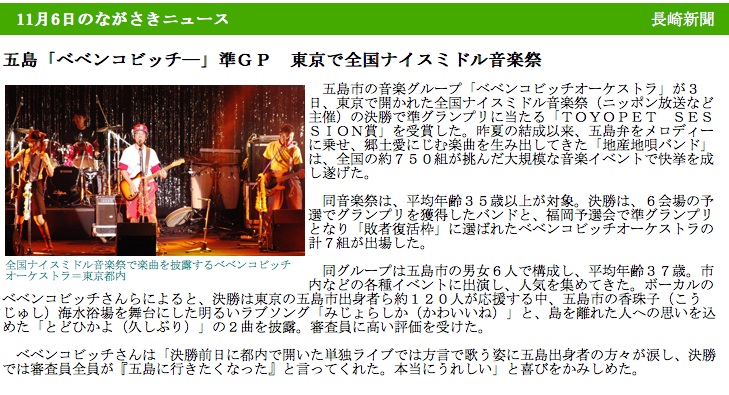

11月6日の長崎新聞(ベベンコビッチ)

佐藤延夫 10年11月06日放送

大正時代の最後に生まれた書家、榊莫山先生は

「土」という字を好んで書いた。

土の二つのヨコ棒は

地面と地中を表している。

そして一本のタテ棒は、

植物の種が芽を出してくる姿、だそうだ。

わたしの土は、地の豊饒。

五風十雨(ごふうじゅうう)に野も山も、青く染まれ、と祈りつつ

ある展覧会の図録にそう記していた。

「土」という字の中には壮大な宇宙の神秘が宿っている、という。

莫山先生のように

四十年も五十年もひとつの文字を書いた人でないと、

その意味は、きっとわからない。

莫山先生は「女」について考えた。

彫刻にせよ、絵画にせよ、写真にせよ、

芸術は、二千年も女の神秘を追いかけている。

それなのに、なんで書の世界で「女」をイメージしてあかんのや。

十数年が過ぎたころ、

莫山先生の書く「女」に命が宿り始めたという。

見る人は、ひとつの文字から、女の姿を想像することができた。

わたしの女は、生の豊饒。

ふくよかな女神の笑みに、露は光って

莫山先生は語る。

「女」は夢のオブジェだと。

莫山先生は、墨の話をするのが好きだ。

書道に使われる墨は、

煤(すす)とニカワと香料でできている。

肝心な墨の色は、煤が決める。

かつて墨づくりの名人たちは、

菜種油や松脂(まつやに)からとれる煤に執着したそうだ。

莫山先生は語る。

墨は、生まれて二十年から六十年ぐらいが働きざかりである。

ちょうど人間と同じである。

時の流れとともに墨は老いていくが、

いったん紙にえがかれると

軽く千年は光を放ち続けるという。

良寛さんの生き方は純粋だ。

その純粋さが書に宿っている、と莫山先生は言った。

良寛和尚の生きた時代。

江戸幕府の政治は頽廃を極め

役人たちは私利私欲を貪った。

良寛はそんな世俗に背を向け

ただひたすらに経をあげ

詩を書き、歌をつくった。

莫山先生は、良寛の詩を独自にこう解釈する。

心は水のようなもの 誰にもわかるはずがない

心に邪念がわいたなら 何も見えなくなるんだな

あれよこれよとこだわれば ほんとのことは遠ざかる

こだわり心に酔ううちは 救いもくそもあるものか

そういえば、32歳ですべての肩書を捨て

野に下った人がいる。

莫山先生が良寛和尚を好んだ理由。

それは権威を嫌うあなたの生き方にそっくりだったから、ではありませんか?

書家、榊莫山先生は、

あるときから詩と書と絵がひとつになった作品を多く作った。

これは詩書画三絶(ししょがさんぜつ)と呼ばれるもので

古くは池大雅や与謝蕪村が名作を残している。

莫山先生の場合は、

教訓めいた言葉など書かない。

他愛のない言葉を、思いつくままに添える。

山へ ヤブレタ夢ヲ 拾ヒニイッタ。

夢ハドコニモ落チテヰナカッタ。

ワタシハソット ソノ虹ヲポケットニ入レテ帰ッタ。

虹ハツブレテヰナカッタ。

優しい言葉が置いてあるから、

見る人は難しい顔をしない。ただ、ほほ笑むだけ。

これでいい。

竹久夢二のファンだった莫山先生。

あるとき、夢二の詩が気になった。

煙草のけむりが きれてながれる これが別れか

それもそのはず、心臓の病をきっかけに、

一日100本吸っていた煙草をやめた。

莫山先生は、夢二の言葉を噛みしめて、こう嘆く。

ああ、あ。わたしの別れは煙草との別れ、やった。

だが、夢二の別れは、女との別れ。えらいちがいや。

白いザンバラ髪がトレードマークの莫山先生。

今から30年近く前に、

ある名案を思い付いた。

これまで羊やイタチ、馬、タヌキ、牛など

あらゆる動物の毛の筆を試したが、

自分の髪で筆を作ったらどうだろうか。

白髪混じりの一握りをハサミでちょん切り、

馴染みの筆屋に送る。

「せんせ、このゴマシオの毛、いったいなんだんね」

「わしの頭の毛ぇや。筆になりまっしゃろ。二、三本。」

そんなやりとりがあり、しばらくして筆ができた。

アトリエに並ぶ数百本の筆の中で、

抜群に可愛いけど

ひとつも主人の言うことをきかないのが、

自分の頭髪でつくった筆だそうだ。

今年の9月、莫山先生は

その筆を手に、長い長い旅へお出かけになった。

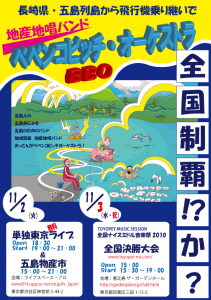

ベベンコビッチ準グランプリおめでとうございます

皆さま、お疲れさまでした。

おめでとうございます。

<グランプリ>

BAD SIGN(札幌)

<TOYOPET SESSION賞>

ベベンコビッチオーケストラ(長崎)

<ヤマハ賞>

ソラウオ(東京)

<ナイスミドル応援団賞>

Porto(秋田)羽川 毅郎様

ベベンコビッチオーケストラブログ:http://blog.goo.ne.jp/bebencobicci

ベベンコビッチのユーストリーム

昨日は忙しい一日だった。

打ち合わせが終わってからベベンコビッチの五島物産展を

ちょいとのぞくつもりが身動きもできず

五島うどんも買えなかったし、五島の陶磁器を見ることもできなかった。

なにをやっていたかというと

Visionの執筆者に配るVisionのCDを焼いてCDジャケットをつくって

さらにTokyo Copywriters’ Streetの執筆者とナレーターに配るCDを焼いて

ジャケットをつくって

さらに、ここに掲載している原稿に貼付けるyoutubeの動画をつくって

アップして貼付けて…

と、まあこんな雑務なのだが

この雑務はきっちりやっておかないと本業の仕事に取りかかれない。

こんなことに追われて会社のメールも開かないまま

20時の約束に飛び出していって、終わったのが21時半。

途中電話をくれた人とそれから会って飯を食って

仕事はたいして忙しくもなく、手帳はそこそこ白いくせに

こんな気ぜわしい日があったりする。

そもそも昨日はハエタローのXデーのはずだった。

とっくにステロイドの持続期間は過ぎていて

日曜日から月曜にかけてかなり危険状態で

昨日は病院に連れて行かなくてはと思っていたのだが

朝になって奇跡的にご飯を食べはじめた。

小康状態というよりは極小康状態といえそうだけれど

ご飯を食べられるのならばステロイド注射は先に延ばした方がいい。

そんなわけでハエタローからもらった一日を雑務にあてて

ついでに五島物産展ものぞいてみようと欲張ったのだが

さすがに物産展はムリだった。

それにしてもベベンコビッチはどうしたかと

HPをのぞいてみたら

ライブをユーストリームで中継していたらしく

動画がアップされていたのでこちらに貼っておきます(玉子)

黒猫は写真に撮りにくい

黒猫は写真に撮りにくい。

単なる黒いカタマリのような物体になってしまう。

正面を向いてじっとしていれば目鼻くらいはわかろうけれど

後向きや横向きだと茫洋としてとりとめがなく

ナメクジのようにも見えてくるから困る。

うちの黒猫は保護色を求めるのか

黒電話のそばで丸くなる癖がある。

それを称して「電話に化ける」と言うことにしている(玉子)

細田高広 10年10月31日放送

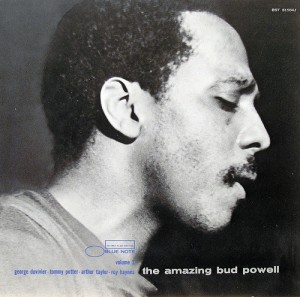

1. バド・パウエル

バド・パウエルが、

ジャズピアニストとして

人気になった頃。

彼のライブをある男がお忍びで訪れた。

ジャズ・ピアノの神様と言われていた

アート・テイタム。

一曲聞き終えるとテイタムは大きな声で

周囲の人にこう言ったという。

彼は、左手の使い方を知らないね。

その声を聞いたパウエルは、曲目を変更。

テイタムの十八番を、

左手一本で弾いた。

ジャズマンが腕を競ったジャズ全盛期。

ニューヨークでは、夜ごとに音楽が進化した。

2.ジョン・コルトレーン

サックス奏者、

ジョン・コルトレーンのキャリアは

苦悩の日々から始まった。

無名時代に、

マイルス・デイビスに抜擢されてバンドに加入。

口の悪い批評家に「ヘッポコ奏者」と呼ばれ、

ブーイングも日常茶飯事だった。

そんな状況が、彼を猛烈な練習へと駆り立てた。

コルトレーンの家の前を通って、

サックスが聞こえない日はなかった、と友人たちは回想する。

もし君が真剣なら、靴紐だって演奏できる。

コルトレーンが

そこまで言えるほど努力を積んだとき、

世間は彼を「天才」と呼んでいた。

3.ルイ・アームストロング

極貧の家に生まれた、ルイ・アームストロング。

10代の頃には発砲事件を起こし、少年院に送られる。

そこで指導員から教わったのが、コルネットだった。

そんなアームストロングが数十年後にスターになって、

故郷のカーニバルにやってくる。

大盛況のライブの最中、突如、ひとりの老人が

ステージを向かって歩き出した。

手には、タオルでくるんだ何かを抱えている。

老人に気付いたアームストロングは、

その場で泣き崩れたという。

タオルに包まれていたのは、

少年院で吹いたボロボロのコルネットだったのだ。

What a wonderful world.

多くのシンガーがカバーした名曲だが、

本当に歌いこなせるのはアームストロングだけだろう。

4.ソニー・ロリンズ

テナーサックスの巨人と称される、

ソニー・ロリンズ。

「サキソフォン・コロッサス」が絶賛されると、

スターダムを駆け上がった。

ところがその絶頂期に、

彼は突如引退を表明する。

引退後も橋の下で、

延々サックスを吹く姿は目撃されていた。

数年後、カムバックして発表した曲はその名も「橋」。

他にも2回活動休止期間があるロリンズだが、

未でも現役奏者でいる。

さすがはテナーサックスの巨人、

息つぎが上手い。

5.マイルス・デイビス

マイルス・デイビスは、

実にフェアな男だった。

黒人への差別には、

当然、正面から反抗した。

あんたは白人であること以外に何をしたんだ?

オレかい?

音楽の歴史を5回か6回は変えたかな。

一方では

白人を嫌う黒人にも、

同じように厳しかった。

白人のビル・エヴァンスを

バンドに迎えたときには、

黒人仲間からの非難に憤った。

あいつ以上のピアニストを連れてきたら、

俺はそいつがどんな色をしてたってすぐに使ってやる。

そんな彼の元には、驚くほど多様な

アーティストが集まることになる。

マイルスの音楽が

世界中に影響を与えたのは、

ジャズを人類の協同作業にしたからだろう。

6.ハンク・ジョーンズ

評論家からも、同じピアニストからも

リスペクトされているハンク・ジョンーズ。

彼のピアノは実に雄弁だ。

ピアニストのブラッド・メルドーは、

彼のように自然体で歌うピアニストが

理想だと言っている。

そんな天性の才能を持ちながら、

ハンク・ジョーンズは実に努力家だった。

彼は言う。

練習は、1日休めば自分に分かる。

3日休めばカミさんが分かる、

7日休めば仕事が無くなる。

怠け心が湧いて来たら、彼の言葉を思い出してみよう。

7.フランク・シナトラ

フランク・シナトラの好物は

テネシー・ウィスキーの

ジャック・ダニエルズだった。

「酒とバラの日々。」

「酒は涙か溜息か。」

歌にも込められた、酒への想い。

シナトラは、

周囲から飲みすぎを咎められると

こう答えたという。

アルコールは

人間にとって最悪の敵かもしれない。

しかし聖書には敵を愛せよと書いてある。

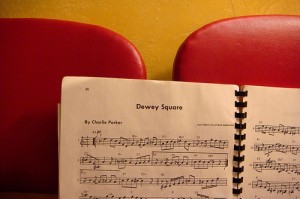

8.チャーリー・パーカー

ジャズがまだ、ダンスミュージックだった時代。

チャーリー・パーカーは、

誰かのための音楽はつまらないと思った。

閉店後のライブハウスで、

仲間たちと繰り広げたジャムセッション。

観客はいない。踊れなくていい。

自分が酔える音楽かどうかだけ考える。

そうしてジャズの伝統を投げ捨てたら、

モダン・ジャズの創始者になっていた。

自分の楽器をマスターしろ。

そうしたら、そんなくそったれは全部忘れて、

ただ演奏するんだ。

成長とは、学ぶことより、

それを捨てることかもしれない。

厚焼玉子 10年10月30日放送

ふるさとの馬籠(まごめ)の家には

桑畑のところどころにリンゴの木が植えてあって

隣との境に高い塀があり

その塀の向こうに同い年の少女がいた。

島崎藤村は、少女とリンゴの木の下を歩いた。

裏のたんぼ道で鳥の声に耳をすました。

谷から流れてくるせせらぎでカジカを掬(すく)うこともあった。

人目のないところに隠れて

少女をそっと抱きしめた、島崎藤村八歳の初恋。

今日は初恋の日

島崎藤村の「初恋」の詩は、明治29年の今日

文学界に発表された。

特攻隊員上原良司、22歳は

こんな言葉を残して特攻機に乗った。

愛する恋人に死なれたとき

自分も一緒に精神的には死んでおりました。

天国において彼女と会えると思うと

死は天国へ行く途中でしかありませんから

なんでもありません。

好きだとも言えずに死に別れた初恋の人の

面影を追って

上原良司が沖縄のアメリカ軍機動部隊に

空から突入したのは

終戦間際の初夏のことだった。

今日は初恋の日

17歳の二条天皇が恋をしたのは

叔母にあたる藤原多子(ふじわらのまさるこ)だった。

多子の君は二条天皇の叔父にあたる近衛天皇の皇后だった人で

四つほど年上だったが

美女の誉れ高く、絵と書に秀で琴と琵琶の名手でもあったという。

とはいえ、叔母にあたる人と、

しかも皇后の地位にあった人と結婚なんでとんでもない。

まわりは猛反対したけれど

いまは未亡人なんだからいいじゃないか、とばかり

17歳の若さは無理矢理望みを遂げてしまう。

それは日本史にも残る事件になった。

今日は初恋の日

砂山の 砂に腹這い

初恋の 痛みを遠く 思いいずる日

石川啄木の初恋の歌は

何人もの作曲家が曲をつけている。

なかでも越谷達之助(こしたにたつのすけ)の切ないメロディは人気を博し

日本の代表的な歌曲になった。

ところで、

石川啄木の初恋は13歳。

その相手は啄木にとって高嶺の花だった節子。

だが、啄木は6年にわたる初恋を実らせ

節子と結婚している。

詩人でも詩人でなくても

人に言えない恋のひとつくらいあってもいい。

この歌を聴きながらそんなことを思う。

今日は初恋の日。

早くに母を亡くしたせいか

泉鏡花のあこがれはいつも年上の女(ひと)だった。

母のような姉のような女性、

やさしく美しく、妖艶ではかなげで

それなのに、いざというときは強い。

そんな女性はいるはずがないと誰もが思う。

けれど、鏡花の心と鏡花の書く小説のなかには

確かに存在していた。

鏡花の初恋の人は湯浅しげという

やはり年上の人だった。

その人をモデルにした小説を読むと

生身ではない美しい女がふわりと浮かび出る。

今日は初恋の日

恋のために火付けをして

火あぶりになった八百屋お七と

その恋のお相手の吉三郎がはじめて会話を交わします。

「私は十六になります。」

「私も十六です。」

井原西鶴描く、もどかしく切なく美しい

十六歳の初恋のシーンです。

スサノオのオロチ退治は

英雄伝でもあるけれど、恋の話でもあると思う。

さんざん悪さをして高天原を追われたスサノオが、

突然心を入れかえて人々のためにオロチ退治をするというよりは

好きになったクシナダヒメを助けるためと考えた方が

矛盾がないからだ。

スサノオはオロチを退治した後で

クシナダヒメと結婚し、こんな歌を詠んだ。

八雲立つ 出雲八重垣(いずもやえかき) 妻籠(つまご)みに

八重垣つくる その八重垣を

この三十一文字の歌が

日本の歌のはじまりとなり

その後(のち)、恋人たちは歌を交わし合って思いを伝えた。

スサノオは、いつも間にか歌と恋の神さまになっていた。

スサノオを祭る島根県の八重垣神社では

縁結びの赤い糸を買うことができる。

今日は初恋の日。

サビ猫お母さん

この猫は通勤の途中でよく会う。

初対面からなんとなく野良だと思っていたし

実際にそうらしいが、毛並みは悪くないし

激しく人見知りというわけでもない。

ただ、一定の距離の置きかたをみて

「人嫌いではない野良」かなと思っていたのだ。

あるとき写真を撮ってブログに載せたら

猫に詳しいかたからコメントをいただいた。

「お腹が少し大きい様子、お母さんかな」

それからしばらく会わずにいて

ある夕方、この猫の縄張りのあたりを通りかかったら

ご近所さんが犬を散歩させていた。

するとこの猫があらわれた。もう一匹、茶色の大猫も一緒だ。

ご近所さんは2頭のハスキーを街路樹に繋ぐと

やおらカバンから猫缶を取り出した。

毎日決まった時間に餌をやりに来ているらしい。

猫も心得てその時間になるとやってくる。

犬がそばにいても全く気にしない。犬も気にしない。

この猫の茶色と黒の毛の色はサビ猫というらしい。

雌しかこの毛色は出ないそうだ。

ご近所さんの話によると、サビ猫がお母さん、茶色猫が娘だという。

写真を撮ったときにサビ猫のお腹にいたのが

いまや母より大きな猫になっていたのだった。

私の下手な写真を見ただけで妊娠を見破った猫好きの人の眼力に

いまさらながら敬服する(玉子)