steeljam

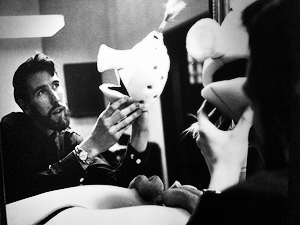

ぬいぐるみの話 マイケル・ボンド

今から60年前のクリスマスイブのこと。

マイケル・ボンドはお店で売れ残っていた

クマのぬいぐるみを可哀想に思い、

妻へのプレゼントとして買って帰ることにした。

ぬいぐるみにパディントンと名付けると、

ボンドの頭の中に自然と物語が浮かんだ。

拾われるのを待っていたクマ、夫婦との出会い…

思うままに筆をすすめ、10日で本を書き上げた。

こうして生まれた童話『くまのパディントン』。

今日までに26作のパディントンシリーズを執筆したボンドは

インタビューにこう答えている。

これはクマのぬいぐるみの持つ力。

一緒にいるとぬいぐるみがちゃんと生きていて、

動いたり喋ったりしているような気がしてくるんだ。

僕はただそれを書くだけ。もし今のが本当だとしたら、って。

ぬいぐるみを愛する者にしか書けないストーリーが、

今日も世界中の人々を魅了する。