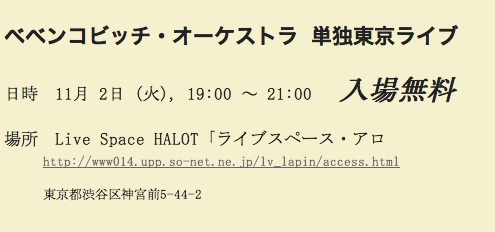

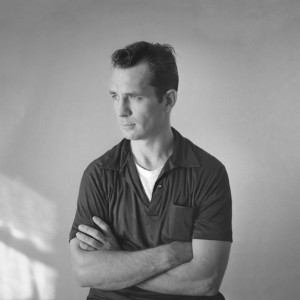

「ビート・ジェネレーションの肖像」

ジャック・ケルアック、

アレン・ギンズバーグ、

ウィリアム・バロウズ。

1944年.ニューヨーク118丁目のアパートメントに

集まった若者たちがいた。

彼らはみんな未来に対する前向きな姿勢を失っていた。

華やかなアールデコの時代から

ウォール街の大暴落、

それに続いて起こった世界恐慌。

大人たちによって引き起こされた転落は

社会に対する不信感となってあらわれたのだ。

彼らは社会ではなく自分自身に興味を持った。

後に彼らは

「ビート・ジェネレーション」と呼ばれ

世界中の若者たちに

熱狂的に迎えられる詩や小説をかきはじめる。

「ビート・ジェネレーションの肖像」

「路上」というたった一冊の本で、

20世紀のアメリカの若者に神とあがめられた作家、

ジャック・ケルアック。

彼の夢はそもそもフットボールの選手だった。

しかし鳴り物入りで入ったコロンビア大学で、

コーチと大げんか。

鬱屈した想いでニューヨークを歩きまわると

そこは生まれ育った田舎町では見たことのない

まぶしさに溢れていた。

酒と、女と、ドラッグ、そして、

そのどれよりも刺激的な友人たち。

彼はあっさりドロップアウトし

狂ったように小説を書き始めた。

もしも彼がその時、コーチに気に入られていたら、

ヒッピーもロックも生まれていなかっただろう。

運命は、だいたい、ちょっとしたことで決まる。

「ビート・ジェネレーションの肖像」

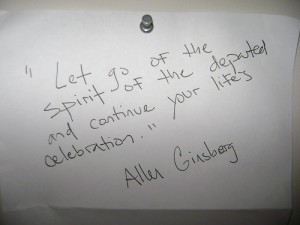

孤高の詩人、アレン・ギンズバーグ。

1950年代のアメリカを席巻した

ビート・ジェネレーションの中で

いち早く売れたのが彼だった。

彼は同性愛者で、

同じくビート世代の作家、

ケルアックに一目ぼれ。

自由なケルアックに振り回されながらも

彼を出版社にせっせと売り込み続け、

それがケルアックの成功につながる。

それは「ケルアック」という名の

ギンズバーグ最高の作品だった。

「ビート・ジェネレーションの肖像」

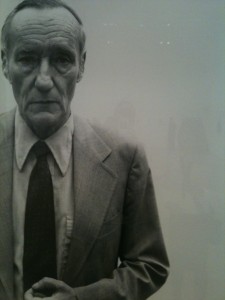

作家、ウィリアム・バロウズ。

妻を間違えて射殺してしまったり、

幻のドラッグを求めてチベットまで旅をしたり

逸話には事欠かない戦後文学の奇才。

彼は博学だったし頭もよかったけれど、

作家になりたいなんて

これっぽっちも思っていなかった。

そんなバロウズの才能を

誰よりも惜しんでいたのは

親友のケルアックだった。

彼はバロウズが床に書き散らした文章を

拾い集めてタイピングしタイトルまでつけて

本に仕立て上げた。

友情。

陳腐な言葉だが、

誰かに対する使命感と翻訳すればうなづける。

「ビート・ジェネレーションの肖像」

かのカート・コバーンが憧れ、

今なおアメリカの若者のカルト・ヒーローで

ありつづける男。

ニール・キャサディ。

彼自身が書いたものは一篇もない。

だが彼の無軌道な生き方に、

ビート・ジェネレーションの仲間たちは

憧れ、嫉妬した。

ガムのようにたやすく車を盗んだかと思えば

ショーペンハウアーを諳んじ女をくどくニール。

それは小説のヒーローとして申し分のない素材で

ケルアックは彼との旅を一冊の本に記した。

それが「路上」

無軌道なヒーローに世界中の若者は酔い

ケルアックはスター作家になった。

そんな成功とはまるで無関心に

ニールはあっけなく死んだ。

メキシコの道の上で裸で倒れていた。

まさに「路上/オン・ザ・ロード」

ニール・キャサディは自分自身が作品だったのだ。

「ビート・ジェネレーションの肖像」

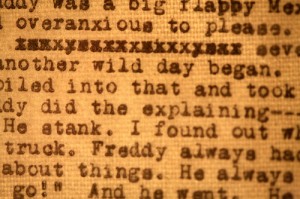

若さとは実験である。

作家、ジャック・ケルアックは、

タイプライターの紙を交換する手間が

どうにも許せなかった。

浮かんだ言葉がその瞬間に

逃げていくからだ。

かくして彼は、

トレーシングペーパーを何百枚もつなぎ

40メートルもの巻物を作った。

ケルアックは

わずか20日で17万5千字の小説を書き上げたけれど

そんな面倒くさい巻物を読む出版社はどこにもなかった。

2001年、その巻物にタイピングされた

「オン・ザ・ロード」の原稿には

240万ドルの値段がつけられている。

「ビート・ジェネレーションの肖像」

作家にとって

世に出ないことは

存在しないも同然である。

作家、ジャック・ケルアックは

ほぼ10年間、

無名であった。

先の見えない毎日の中

彼がそれでも書き続けられたのは

友人たちのおかげだった。

ギンズバーグはダリや知識人と引き合わせ、

バロウズは乞食同然の彼に

執筆できる部屋とタイプライターを用意した。

ケルアックは

世界で一番幸せな無名作家だった。

「ビート・ジェネレーションの肖像」

1967年、

ビートの作家、ジャック・ケルアックは

アルコールの過剰摂取で死んだ。

若者のカリスマとまつりあげられた彼も

晩年は忘れ去られた存在になっていた。

しかし葬式当日。

町の人は異様な光景を目にする。

何百人という若者が全米中から集まり

献花の列をなした。

それから半世紀。

ビートルズ、

ボブ・ディラン、

コッポラ。

みんなみんな、

ビートに憧れて育った。

ケルアックは言う。

「若者よ、狂え。」

Jack Kerouac by photographer Tom Palumbo from New York, NY, USA