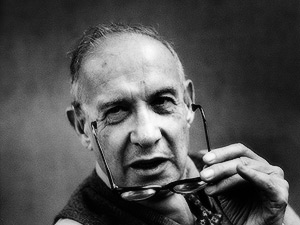

1909年、ウィーンで生まれた男は、

幼少期に第一次世界大戦を迎え、

若干二十歳で新聞記者となる。

ヒトラーにインタビューをしたこともあったが、

自分の論文のせいでナチスに追われ、ロンドンに移る。

こんな経歴を持つ男が、

のちに「マネジメント」という言葉を生みだした。

経営理論の父と言われる

ピーター・ドラッカーは語る。

将来を築くには、勇気がいる。努力がいる。だが、信念もいるのである。

ドラッカーさん。

あなたの人生を眺めると、

「その通りです」としか言いようがありません。

仮にあなたが、石を切る職人だったとします。

ある人に「何をしているんですか?」と聞かれたとき

あなたは、なんと答えるでしょうか。

1 わたしはこの仕事で生計を立てているのです

2 国中で一番優れた仕事をしているのです

3 私はここに素晴らしい建造物を建てるのです

この3つの中で、経営者らしい答えと言えるのは、3番だ。

ピーター・ドラッカーは、そう語っています。

さっそく週明けにでも、

会社の社長に質問してみたくなる。

さて、質問です。

会社の事業とは、なんでしょうか。

「利益を生み出すための仕組み。」

そう思ったあなたは、

経営理論の父、ピーター・ドラッカーに叱られるでしょう。

その答えは、間違っているばかりでなく、見当違いも甚だしい。

事業の目的は、たったひとつ。

“顧客を創り出すこと”にほかならない。

なるほど、と思った皆さん。

彼はこんなことも言っています。

人は、失敗から学ぶことなどなにもない。

ひとつの成功がすべてを教えてくれる。

確かに、と思ったみなさん。

もうあなたは、ドラッカーの虜になりつつあります。

教師が、ある生徒に言いました。

「将来きみは、他の人に

どんな人物として記憶されたいですか?」

この質問、あなたも少し、考えてみてください。

・・・

答えは、浮かびましたか?

なかなか難しい質問ですね。

考えあぐねる生徒に、

教師は笑いながら言いました。

あなたが答えられるとは思っていません。

でも50歳になっても答えられなかったら大変だ。

人生を無駄に過ごしたってことになるからね。

当時、生徒だったのは、

のちに経営理論の父と言われる、ピーター・ドラッカー。

それ以来、彼は、いつもこの問いを自分に投げかけていたそうだ。

難しすぎる質問は、心の中に、ぐさりと刺さる。

さあ、がんばろう。

何かを見つけるには、まだ間に合いそうだ。

年齢なんて、関係ない。

カリスマ社長。

スーパー経営者。

偉大なリーダー。

経済が停滞すると、人は英雄を求める。

藁にもすがるような気持ちで。

だが、経営理論の父、ピーター・ドラッカーは

その考えを真っ向から否定する。

生まれついての経営者など、いない。

リーダーとして効果的にふるまえる習慣を持つ人が

結果としてリーダーへと育つのだ。

周りを見渡してみよう。

不満ばかり言ってはいられない。

彼も人なり、我も人なり、なのだから。

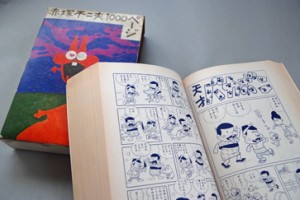

経営理論の父、ピーター・ドラッカーは

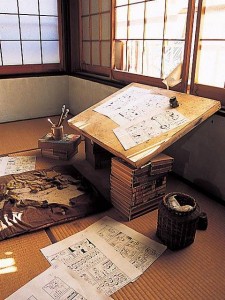

80歳を過ぎても本を書き続けた。

晩年に、記者からこんな質問を受ける。

今までに書いた本の中で

最も優れているのはなんですか?

その質問に対し、彼はにっこり笑って答えた。

次です。

自分が80歳になっても、同じことが言えるだろうか。

経営理論の父、ピーター・ドラッカーは語る。

ピラミッドのごとく永遠にそびえ続けると思われた企業も

今ではまるでテントのようだ。

技術革新とは、地平線の彼方でひらめく洞察力という名の稲妻を捕まえ

永遠に輝く光へ転換することである。

企業の業績をチェックする5つのテスト。

人間はコストではなく資源である。

彼は文章に勢いを与えるため、

言葉のテクニックを駆使している。

ときには比喩を用い、数字を使い、やわらかく、深く、強く。

もちろん、悪口を言う場合は、もっと効果的になる。

学校教育を受けた野蛮人

多忙なオフィスで、渦巻きのような混沌に陥るアシスタント

この歯切れの良さは、気持ちいい。

だから、この人の本が書店に並び続けるのだろう。

日本だけではなく、全世界で。