kndynt2099

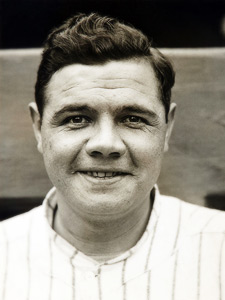

あるオタクの話 嶺脇育夫

タワーレコード社長、嶺脇育夫。

女性アイドルについて検索すると、必ず彼の名前に辿り着く。

CDショップに入社した理由は、洋楽が好きだったから。

ところが、たまたまテレビで見たモーニング娘。にハマり、

ありとあらゆるアイドルにのめりこんだ。

嶺脇は、周りのスタッフがアイドルというジャンルに対して

意識を向けていないことに不満を持った。

誰もやらないなら、自分がアイドルを売り出すしかない。

今では当たり前となった店舗内でのアイドルイベントの

仕組みを作り出したのは、彼だ。

現場での積極的な活動は評価され、社長に就任。

その数ヶ月後にはなんと、T-Palette Records

というアイドル専用レーベルまで立ち上げた。

「やっぱり売る側が好きだって言わないと、

お客さまにも届かない。僕でよければ

アイドルがどんなに好きかってことを語りますよ」

彼は、アイドルオタクにとっても

アイドルにとっても、希望だ。