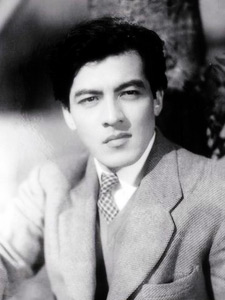

鬼が笑った話 初代若乃花

昭和33年。体重105キロの小柄な力士が横綱に昇進した。

初代・若乃花。

熱のこもった取り組みから「土俵の鬼」と呼ばれた男である。

同時期に横綱であった栃錦といくつもの好勝負を演じたため

「栃若時代」という言葉もうまれた。

引退会見で「横綱の豪快な上手投げや呼び戻しが見られないのは

本当に寂しい」と言われて、こう答えた。

『まぁそのうちにまた出てきますよ、そういう人が。』

30年後、甥っ子である貴花田が初優勝。

理事長としてトロフィーを渡すこととなった。

少し険しい顔をして涙をこらえていた土俵の鬼は、

土俵を降りてから静かに微笑んだ。