のりりん

お茶のはなし 一期一会

千利休が説いた、「一期一会」。

すべての茶会は、一生に一度の出会い。

そんな心構えで誠意を尽くす、茶道の真髄。

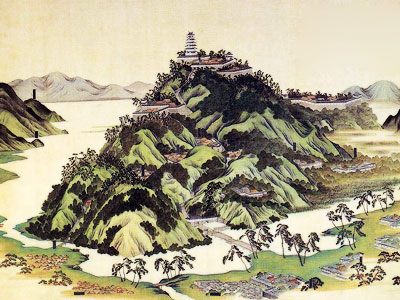

戦国時代、お茶は武将の嗜みだった。

刀をもって入れないように茶室は狭く作られ、

武将は刀を外において、ただお茶を嗜んだ。

戦がはじまれば、もう二度と会えないかもしれない。

そんな覚悟で、お茶に心をこめた。

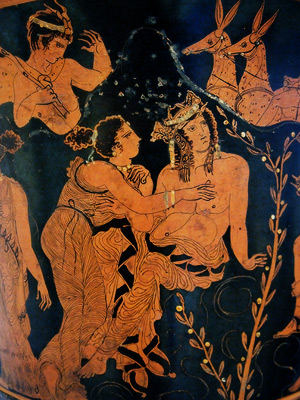

一期一会は、私たちの毎日にもある。

当たり前のように顔を合わせる人でも

いつかは別れるときがくるのだ。

それに気づくだけで、

今日という日が、愛しく尊いものになる。