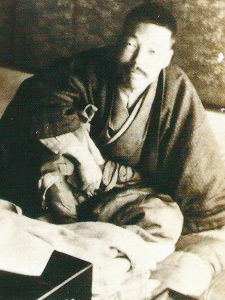

大晦日の話し 正岡子規の大晦日の一句

明治28年の今日、

正岡子規は根岸の家で療養中だった。

この年の春、日清戦争に従軍記者として赴くも、

帰りの船で喀血し、一時重体に陥った身だ。

しかし大晦日のこの日は、かねての約束通り

松山から夏目漱石が訪れ、高浜虚子もやってきたのだった。

まだ確たる地位も名声もない20代の若者が集まり

温かいこたつを囲んだ賑やかな年の瀬。

子規は、健康や将来への不安を一時忘れたに違いない。

この日に詠んだのは、飾らない歓びそのままの一句だ。

漱石が来て 虚子が来て 大三十日(おおみそか)

今日は大晦日。

2017年最後の日。