びっくりした笑いと悲しみ篇

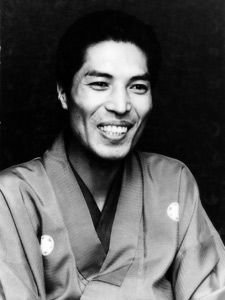

笑点の3代目司会を務めたのは、

「びっくりしたなあ、もう」でおなじみの

初代、三波信介である。

1970年のこと。

北海道収録の際に、大雪が降り飛行機が欠航し、

司会の前田武彦が来れなくなった。

ゲストに呼ばれていた「てんぷくトリオ」の三波が急遽

司会をすることになる。

座布団運びは、同じ「てんぷくトリオ」の伊藤四郎。

三波の司会は大好評であった。

そのまま、三代目司会に収まると

木久蔵の「いやーんばかーん」や林家こん平の「チャラーン!」

といった定番のネタをリードし

座布団運びを「陸に上がったトドの死体」などと

罵るスタイルを築いた。

40.5%という驚異的な視聴率を上げたが、

三波は解離性大動脈瘤破裂により53歳で急死する。

正月の特別番組の「カルメン」で

心臓を押さえ最後を迎える役を演じた4日後のことだった。