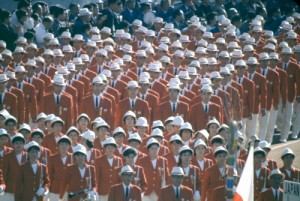

1.東京オリンピックを支えた人々「北出清五郎」

1964年の今日、東京オリンピックの開会式が開かれた。

敗戦から19年、オリンピックの開催は日本国民の悲願だった。

テレビから流れる開会式の模様を、

多くの日本人が万感の思いで見つめる中、

中継を担当したアナウンサー北出清五郎は、

こんな言葉で実況を始めた。

世界中の青空を全部日本に持ってきてしまったような、

素晴らしい秋日和でございます。

1964年10月10日の青空。

それは日本の復興を祝うかのような美しい青空だった。

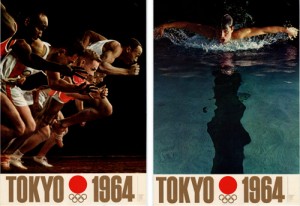

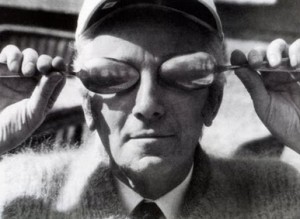

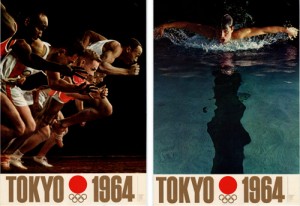

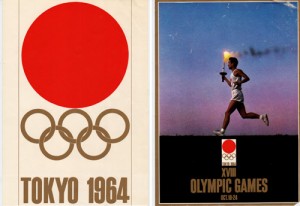

2.東京オリンピックを支えた人々「亀倉雄策」

日本を代表するアートディレクター、亀倉雄策。

彼の名を世界に広めたのが、

1964年の東京オリンピックのポスターである。

亀倉は真夜中の競技場に4台のカメラと

50台のストロボを運び込み、

陸上選手の撮影をおこなった。

スタートダッシュと、シャッターを切るタイミングを

完璧に合わせるために、選手たちは肉体の限界を超える

30回ものダッシュを繰り返したという。

オリンピック競技の躍動感と緊迫感が

凝縮された一枚のポスター。

それはオリンピックの本質を

見事に表現しているだけでなく、

日本のグラフィックデザインのレベルを

世界に示すポスターだった。

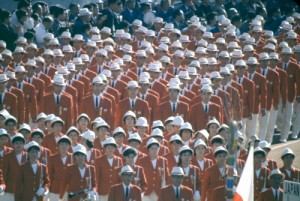

3.東京オリンピックを支えた人々「フレッド・和田勇」

東京オリンピックの成功の裏にひとりの日系人の尽力があった。

彼の名は、フレッド・和田勇。

和田とオリンピックの関わりは、

1949年にロサンゼルスで開かれた全米水泳選手権に始まる。

当時まだ戦争の禍根の残るアメリカで、

日本人選手団が泊まれるホテルはなかった。

その時、和田は自宅を宿泊場所として提供し、

親身に選手たちの世話をした。

それが縁となり、のちに東京オリンピックの準備委員に就任。

南米の国々を訪問し、各国のオリンピック委員たちに

東京開催の協力を依頼してまわった。

その渡航費用などはすべて自費でまかなったという。

1964年10月10日。

東京オリンピックの開会式をロイヤルボックスから眺めていた和田は、

止めどなく涙を流しながらこう言った。

日本はこれで一等国になったのや。

戦争に敗れて四等国になったが、よう立ち直った。

日本人は皆よう頑張った。

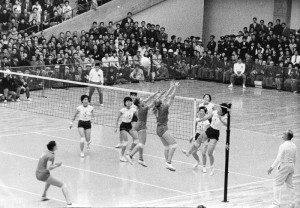

4.東京オリンピックを支えた人々「勝見勝」

オリンピックの競技種目や、

会場内の施設を案内するためのサインマークを

ピクトグラムという。

初めて採用されたのは1964年の東京大会。

美術評論家の勝見勝をディレクターに、

30人ほどのデザイナーが集まって制作された。

世界中からやってくる言葉の異なるお客さまに、

一目で情報がわかるように。

オリンピックのピクトグラムには

そんな日本人のもてなしの心が隠されている。

5.東京オリンピックを支えた人々「平沢和重」

1959年5月26日。

次期オリンピック開催地を決めるIOC総会が

ドイツのミュンヘンで開かれた。

開催地に名乗りを上げていたのは、

東京など4都市。

各都市が順にプレゼンテーションをおこなう中、

東京を代表してスピーチをおこなったのが、

当時テレビ局の解説委員を務めていた、平沢和重だった。

45分の持ち時間があったにもかかわらず、

平沢は15分でスピーチを終わらせた。

その簡潔な内容に、彼が話し終えると

会場から大きな拍手が湧き上がった。

東京の未来を決めたわずか15分のスピーチ。

その中で彼はこう訴えた。

西欧の人々は、日本をファーイーストと呼びますが、

ジェット機時代を迎えたいま、ファーではありません。

国際間の人間同士のつながり、接触こそが

平和の礎ではないでしょうか。

6.東京オリンピックを支えた人々「安川第五郎」

1964年10月10日に開催された東京オリンピックの開幕式。

前日までの東京は暴風雨が吹く荒れた空模様だった。

開幕式の中止さえ危ぶまれる中、

東京オリンピック組織委員会会長の安川第五郎は、

天に向かって、ひたすら晴れを祈り続けた。

その甲斐あってか、当日は抜けるような青空になった。

後年、安川は事あるごとにこんな言葉を人に贈ったという。

「至誠通天」。

心を持って祈れば天に通じる、という意味である。

7.東京オリンピックを支えた人々「坂井義則」

オリンピックの聖火を運ぶ最終ランナーは、

過去のメダリストなど、

著名なスポーツ選手が務めることが通例になっている。

しかし、1964年の東京オリンピックの最終ランナーは、

酒井義則という、早稲田大学競走部の学生だった。

輝かしい実績があるわけでもない学生が

最終ランナーに選ばれた理由。

それは彼が1945年8月6日に広島に生まれた若者だったから。

原爆投下直後に生を受けた聖火ランナー。

それは平和の祭典にふさわしい人選だった。

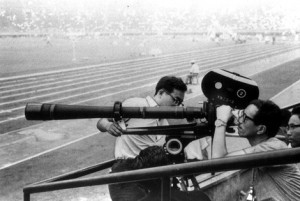

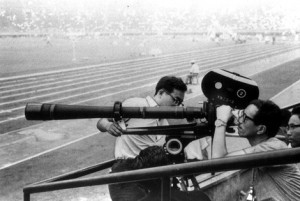

8.東京オリンピックを支えた人々「市川崑」

巨匠、市川崑が総監督を務めた

ドキュメンタリー映画『東京オリンピック』。

市川崑は監督を任命されると、

谷川俊太郎など3人の作家に協力を依頼し、脚本づくりを始めた。

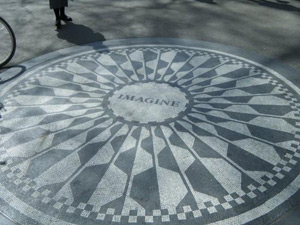

そこで生まれたのが「人類の平和」というテーマだった。

完成した映画は、単なる記録映画を超えた芸術性の高い作品になり、

カンヌ映画祭の国際批評家賞も受賞した。

映画の最後はこんなメッセージで締めくくられる。

聖火は太陽へ帰った。

人類は4年ごとに夢を見る。

この創られた平和を夢で終わらせていいのであろうか。