Kentaro Ohno

南極に行った猫 三毛猫のタケシ

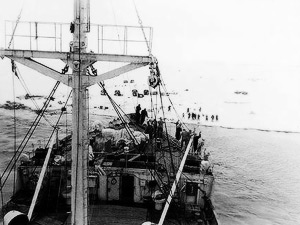

第一次南極地域観測隊に同行したオスの三毛猫は、

隊長の永田武の名をとって、「タケシ」と命名された。

隊員達は隊長に腹が立つと「おいタケシ!」「こらタケシ!」と

隊長の名前を呼び捨てにしては

南極までの航海を楽しんだという。

「キオツケ!」と言うと食卓に前足を揃えて出し、

後ろ足でたって頭をまっすぐ前へ向ける芸は砂田隊員が仕込んだ。

食事の時は誰かの膝の上に乗っていることが多かった。

零下30°の気温でも外に出て遊ぶ頑健さと、

持ち前の人なつっこさを持ったこの猫は、

隊員達にはなくてはならない存在になって行った。

特別に作ったタケシ専用の小さな救命胴衣を着た写真が残っている。