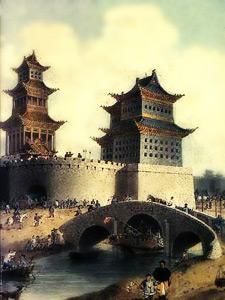

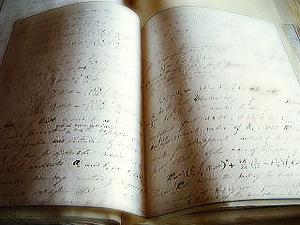

飛行機もクルマも存在しない、

まだ世界最速の陸上の移動手段が馬だった時代。

17歳のマルコ・ポーロはヴェネチアを出発し

中東から中央アジアへ、

そして現在の北京にあたる元の首都まで旅をした。

それから17年間、

マルコ・ポーロは元の国の外交官として

アジアの各地を旅してまわった。

その壮大な冒険を口述したのが、

「東方見聞録」である。

「東方見聞録」の内容は

あまりに想像を絶するものだったために

はじめは誰も信用しなかった。

けれども、

マルコ・ポーロが記したアジアの富や物産は

人々の冒険心を刺激して

やがては大航海時代の目標につながっていく。

コロンブスも東方見聞録を愛読書としていたという。

日本を代表する声優、山田康雄。

洋画では、

クリントイーストウッドやジャン・ポール・ベルモンドの吹き替えとして知られ、

アニメではルパン三世の声優として長い間多くの人に愛された。

そんな山田康雄には、

新人声優たちを指導する際の口癖があった。

声優を目指すな。

役者を目指せ。

演技は全身でするものだ。

彼は現実の世界で、知識と経験という宝を若い声優たちに与えつづけた人だった。

イタリアを代表するサッカー選手、ロベルト・バッジョ。

現役を退いてなお、

世界中にファンを持つ彼が、以前、

ドーピングについて語ったことがある。

僕の知っているドーピングはただひとつ、

努力だけだ。

絶対に負けたくないという強い気持ちがあれば

そのために

「努力」という方法を選ぶこともできる。

ファタジスタと賞されたロベルト・バッジョ華麗なプレーも

日々の練習に支えられていたのだから。

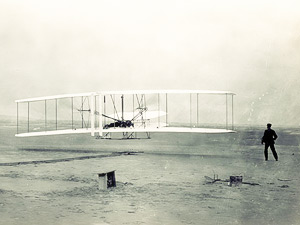

1903年12月17日。

その飛行機は浮き上がったかと思うと、

今度は地面に向かって急降下した。

世界ではじめて人類が飛行機で飛んだのは、

わずか12秒だった。

しかしそれは、

人類が長い間抱いていた夢を叶えた12秒であり

空気よりも重い機械を使って空を飛んだ世界最初の成功例でもあった。

ライト家の三男、ウィルバー・ライト。

四男オーヴィル・ライト。

人類初の動力飛行という偉業を成し遂げたライト兄弟は、

大空を飛ぶためにすべてを捧げた。

オーヴィル・ライトは

こんな言葉も残している。

「飛行の興奮はあまりに強烈で喜びが大き過ぎるので

スポーツとは認められない」

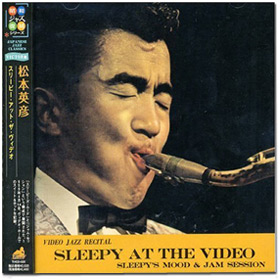

戦後の日本のジャズ界をリードした世界的テナーサックス奏者、松本英彦。

眠そうに目を閉じながら、

とろけるような音色を奏でることから、

スリーピー松本と呼ばれた。

2000年にこの世を去った松本英彦は、

現在、京都にあるお墓に眠っている。

そのお墓には、

スイッチを押すと彼の演奏が流れるという、

ユニークな仕掛けがある。

紫綬褒章、勲四等旭日小綬賞を受賞したジャズマンは

目を閉じてもなお

訪れる人と共にスウィングしている。

一日のうち、何かを待っている時間は意外と多い。

そして、私たちは一日何度も苛立ちを感じている。

けれど、

「武器よさらば」、「老人と海」などで知られるノーベル賞作家、

アーネストヘミングウェイの言葉は、

そんな苛立ちをゆとりへと変えてくれる。

魚が釣れない時は、

魚が考える時間をくれたと思えばいい。

なかなか来ないエレベーターだって、

いつも遅刻してくる友人だって、

そして渋滞だって、

考える時間をくれているのだ、

そう思えれば、きっと毎日は楽しくなる。

1895年、パリのグランカフェで

ある人はコーヒーをこぼし、

ある人は外に向かって逃げ出し、

ある人は腰を抜かした。

人々が目にしたのは、世界初の映画上映。

リュミエール兄弟の作品のひとつ、

「シオタ駅への列車の到着」だった。

駅のホームに蒸気機関車がやってくる情景を

ワンカットで映した単純なショートムービー。

しかし、スクリーンで映像を見たことがない人々を

驚かすには十分だった。

その場にいたすべての人が、

本物の蒸気機関車がカフェに突っ込んできたと思ったという。

映画をつくった人はたくさんいる。

けれど映画というジャンルをつくった人は、

リュミエール兄弟以外にはいない。

映画というエンターテインメントの世界を切り拓いたリュミエール兄弟。

その名にあるリュミエールという言葉が、

フランス語で「光」を意味することは、

偶然にしてはできすぎているのかもしれない。