oschene

一枚の、楽譜

ヨハン・セバスチャン・バッハ晩年の楽曲集「音楽の捧げもの」に

「蟹のカノン」と呼ばれる作品がある。

正式な曲名は「2声の逆行カノン」だが、

その独特なコード進行が横歩きの蟹を思わせるため、

「蟹のカノン」と呼ばれるようになった。

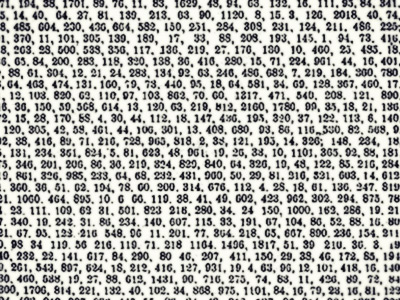

「蟹のカノン」の楽譜は音符が回文のように並んでいる。

そのため、前後どちらから演奏しても楽曲が成り立ち、

ふたりの奏者が同時に前後から演奏すると素晴らしいハーモニーが生まれる。

さらに、最初と最後の音がつながるため、曲は無限にループする。

一枚の楽譜の中にバッハは無限の創造性を生み出す。