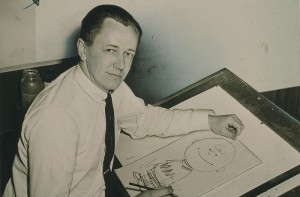

近藤京子

音痴な人なんて、いません。

ヴォイストレーナーの近藤京子はそう言って、

歌うことが苦手な人を変えてきた。

あなた、それじゃあ、ただ上手いだけよ。

近藤京子はそう言って、

歌うことが得意な人を変えてきた。

音楽の授業では、音程をとる上手い下手で

成績がつけられていたけれど。

彼女は、音程よりも声量よりも、

気持ちが伝わることを大切にする。

想像力と身体のすべてをつかって、

歌に想いをのせるための

アドバイスはシンプルだ。

話すように、歌いなさい。

歌うように、話しなさい。

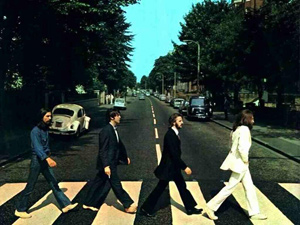

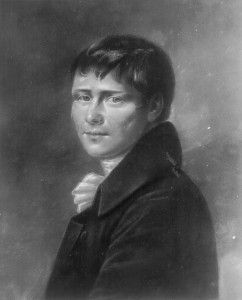

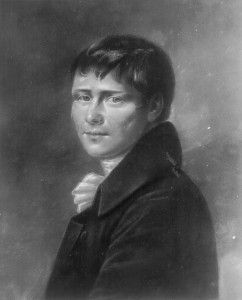

ハインリヒ・フォン・クライスト

ドイツ語による最も美しい散文と称された

クライストのエッセイ「マリオネット芝居について」。

その中で彼は、ある少年が

無垢な優美さを一瞬にして失う様を描いている。

少年が足を拭こうとして足代に足をのせた瞬間、

大きな鏡をチラと一瞥して、

自分の姿が彫刻のように美しいと意識する。

もう一度それを人に見せるために

ふたたび足台に足を上げると、

もはや違う動きになっていた。

こんなエピソードをもちいて

クライストは語る。

意識が人間の自然な優美さに

どんな混乱を惹き起こさせるかは心得ている。

魅力や長所は、意識した瞬間に、自惚れや気取りになる。

そのときに失うものはあまりにも大きい。

サトウハチロー

サトウハチローの「小さい秋見つけた」という詩には

子供の視点で発見した秋が描かれている。

呼んでる口笛 もずの声

お部屋は北向き くもりのガラス

はぜの葉あかくて 入り日色

この歌を口ずさんでいた子供のころ、

秋はもっと手に取りやすいものだった。

落ち葉をふみしめながら、どんぐりを拾ったり

赤い紅葉を本にはさんだり。

もくもくしていた入道雲が、

薄くとけたような空をながめたり。

大人になって、

夏の締めくくりと冬の支度に気を取られていると、

秋はするりと逃げていく。

サトウハチローが50歳をこえてから作詞した

「ちいさい秋みつけた」は、

忙しい大人が

秋を見つけるための歌なのかもしれない。

島田紳助

「学ぶ」の語源は、「マネブ」。

「真似る」から派生したものだという説がある。

島田紳助がまだ駆け出しのころ。

彼は、過去の漫才をできる限り集めて、

面白いと思うものを2種類にわけた。

マネできるものと、マネできないもの。

面白いと思えて、

自分にもマネできそうな漫才だけを分析した。

なぜ、ウケるのか。

セリフが上手いのか、間の取り方がいいのか。

そこから紳助が創り上げた漫才は、

若い世代を虜にした。

大物芸人の最初の一歩は、

マネからはじまったのだ。

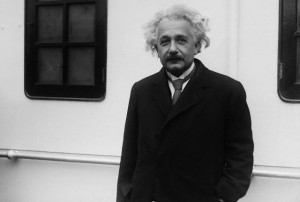

大平健

精神科医である大平健は、童話をつかって治療をおこなう。

心の病の原因や対処法を、

患者自身に気付いてもらうために、物語をつかうのだ。

たとえば、

老後のくらしが不安で眠れなくなった67歳の老婦人。

夫と老人ホームに入って、

新しい暮らしを始めるのが不安な彼女には、「ももたろう」。

子どものいないおじいさん、おばあさんが、

尋常ではない方法で子供を授かるこの物語。

年をとっていても希望はもてる、

老婦人がそう思えたとき、睡眠薬はいらなくなった。

不登校になった女子高生には、「ねむり姫」。

どんなに手を尽くして防ごうとしても

100年の眠りにおちてしまった眠り姫のように、

予想外の問題は誰にでも起こる。

それでも、最後には幸せになれる。

そう思えたとき、

不登校の女子高生と母親は快方にむかった。

先人の知恵がつまった童話を紐解くと、

絡まった心の紐のほどき方が

見えてくるのかもしれない。

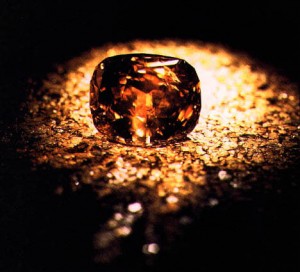

アルフレッド・ノーベル

ノーベル賞は、ダイナマイトを実用化した

アルフレッド・ノーベルの遺言からはじまった。

という話は有名だが、

ノーベル賞に数学賞がない理由は、

あまり知られてはいない。

数学を重要な学問だと思っていなかった、

数学者が嫌いだったなど、諸説がある。

ノーベルの恋敵だった

ミッターク・レフラーが数学者だから、

という説もある。

想い叶わず生涯独身を通した彼は、

ノーベル賞が恋敵に贈られるのはたまらなかった。

だから数学賞が、存在しないのだ。

そう考えると、

ノーベル賞のいかめしさが消えて

親しみやすくなる。

村上隆

芸術に、評価基準なんてない。

そう思うのは、素人なのかもしれない。

村上隆は、美術界の歴史を読み解いて、

次の手を戦略的にうつ。

新しい、美しいだけでは、作品は売れない。

過去の評価基準の先にある新しい価値を

プレゼンテーションして、売るのだ。

彼は、こう語る。

世界基準の文脈を理解するべきである。

価値をうむのは、才能よりサブタイトル。

それが東京芸大の博士課程をおえたあと、

コンビニの賞味期限切れ弁当を食べて暮らしながら

作品をつくりつづけた村上の結論。

若いうちに奔放にのばした才能を、

戦略的にパッケージングしたから1億円で売れたのだ。

カラカウワ王

フラダンスは踊りながら、話している。

ひとつひとつの動きに意味があるフラダンスは、

まるで手話のよう。

踊りながらハワイの自然の美しさを称え、

恋人への想いを伝え

古い伝説も語り継いでいく。

今では癒しの象徴とされるこのダンスは、

アメリカ人の宣教師たちに

異教の踊りとして半世紀近くも禁止されていた。

フラダンスを復活させたのは、

外交に長けていたハワイ王国のカラカウワ王。

近ごろでは日本でも学ぶ人が多いフラダンス。

滅びなくて本当によかったと思う。