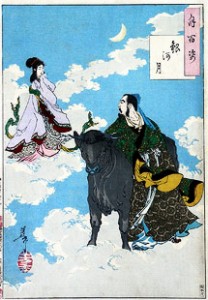

「七夕の夜に」七夕の行事

今日は七夕。

旧暦で、七夕はお盆の7日目にあたる。

東北地方には、七草がゆならぬ、

「七たび飯を食べて七たび水につかる」行事があったという。

水を浴びるのは、体を清めるため。

この日に「井戸がえ」をする家もあった。

井戸の水をぜんぶさらって、お神酒を添えて、

いい水がわくように願った。

この日を「ネムリナガシ」と呼んでいる地方も多かった。

笹の葉に人の「眠り」をのせて、川へ流す。

青森の「ネブタ」も、「眠たさ」を流すことから

きたのかもしれない。

かつて、夏は眠くなる季節と考えられていたようだ。

七夕に水を使う行事は、涼しい夜を過ごすための

知恵だったのだろう。

今の熱帯夜にも使えそうだ。